《伤寒杂病论》,十六卷,东汉张仲景撰。中医经典著作。张仲景有感东汉末年疾病流行,人民死亡众多,“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救”,于是刻苦攻读《素问》等古典医著,对东汉以前的临证医学做了全面总结,结合自己的临证经验,撰成《伤寒杂病论》一书。在流传过程中形成《伤寒论》与《金匮要略》两书。本书是中国医学史上影响最大的著作之一,确立的辨证论治的基本原则一直指导着临床实践,所载的众多有效方剂一直为后世所沿用。

《本草纲目》,本草著作,52卷。明代李时珍(东璧)撰于嘉靖三十一年(1552年)至万历六年(1578年),稿凡三易。此书采用“目随纲举”编写体例,故以“纲目”名书。以《证类本草》为蓝本加以变革。序例(卷1、2)相当于总论,述本草要籍与药性理论。卷1“历代诸家本草”,介绍明以前主要本草41种。次辑录明代以前有关药物气味阴阳、五味宜忌、标本阴阳、升降浮沉、补泻、引经报使、各种用药禁忌等论述,其中又以金……

《新修本草》,本草著作,异名《唐本草》、《英公本草》,54卷。唐·苏敬等23人奉敕撰于显庆四年(公元659年)。计有正文20卷,目录1卷;《药图》25卷,目录1卷;《图经》7卷。正文实际载药850种,较《本草经集注》新增114种。此书以《本草经集注》为基础,增补注文与新药。又将原草木、虫兽2类,析为草、木、禽兽、虫鱼4类,序例亦一分为二。新增注文冠以“谨案”二字,小字书于陶弘景注文之后。新增用药用……

《针灸甲乙经》,又称《黄帝甲乙经》《黄帝三部针经》《黄帝针灸甲乙经》。西晋·皇甫谧撰,12卷,128篇,成书于公元282年。前六卷论述基础理论,后六卷记录各种疾病的临床治疗,包括病因、病机、症状、诊断、取穴、治法和预后等。采用分部和按经分类法,厘定了腧穴,详述了各部穴位的适应证和禁忌、针刺深度与灸的壮数,是我国现存最早的一部理论联系实际的针灸学专著。

《外台秘要》,医方著作,40卷。唐代王焘撰,约成书于天宝十一年(752)。全书收录唐以前古方五六十家,新撰方数千百卷,将病证、方治予以摘录分类编辑,计1104门,收方6000余首。所收医论、方药,均注所出书名卷数,为医学文献整理详注出处之嚆矢。卷1首论诸名家关于伤寒理论认识及医方;卷2至4叙述伤寒、天行、温病之传染流行与证治;卷5至23为内科杂病;卷24至30以外科病证为主;卷31至32论述药物之……

《诸病源候论》,证候学专著。又名《诸病源候总论》、《巢氏病源》,50卷。隋巢元方等撰于大业六年(610年)。为我国第一部论述各种疾病病因、病机和证候之专著。全书分67门、1720候。卷1~27论内科诸病;卷28~30论五官科诸病;卷31~36论外伤科诸病;卷37~44论妇产科诸病;卷45~50论小儿科疾病。此书继《内经》、《难经》、仲景著作之后,使中医理论更为丰富。于病因方面尤多创见,使中医病因学……

《四部医典》,藏医经典著作。宇陀·宁玛·元丹贡布撰于8世纪末,后又于12世纪由其后代宇陀·萨玛·元丹贡布修订增补,成为现代存世之版本。全书分为根本医典、论说医典、秘诀医典、后续医典四部分共156章。分述人体生理、病理、卫生保健、各科疾病的诊断和治疗,药物性能、炮制和功效、方剂配伍以及外治法等。

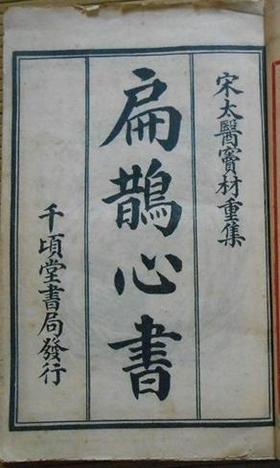

《扁鹊心书》,综合性医书,3卷。宋代窦材编撰于绍兴十六年(1146年)。托名扁鹊所传,故名。此书以重视经络和针灸疗法为特点。卷上介绍“黄帝灸法”“扁鹊灸法”及窦材灸法,在治法上比较强调扶阳,禁用寒凉之剂。卷中论及伤寒、阴毒、劳复、喉痹、虚劳、中风等100余种外感、内伤及临床各科杂病。书中并附作者若干治验,多推崇针灸疗法,体现了窦氏在运用此法方面的发展与变化。卷下除续载部分病症外,“扁鹊神方”收有9……